按:此文系我为2019年5月31日在威海举办的威高日机装公司技术服务双杯竞赛2019总决赛准备的一次讲演的稿子。

话说,大概一个多月之前,威高日机装集团马德斌工程师和朱宇工程师通过微信向我约稿,想让我在此次会议上就透析液的缓冲液的发展经过对该公司的工程师团队进行一次培训。

当时,我对此领域的认知仅限于早年的所谓的醋酸盐透析和目前世界通用的碳酸氢盐透析方案。但对其具体发展历程却并不是特别清楚。不过,既然接下了这个活,在随后的时间里,我还是搜索阅读了一些此领域的专著和论著,最终,对整个透析液缓冲液发展沿革过程有了一定的认知。最终,完成此文。

由于水平所限,疏漏甚至错误在所难免,敬请大家多多赐教。

好了,请看正文。

前言

从上个世纪五六十年代开始,现代意义上的血液透析技术经过数十年的进展,目前已经成为了非常成熟的一项医学技术,能够比较充分地替代终末期肾脏病患者的肾脏滤过功能。

拜现代医学所赐,尿毒症患者早已摆脱了“绝症”的帽子,长期存活,乃至于有比较好的生存质量早已不是科幻小说里的描述,而是每天就发生在我们身边的事实。

血液透析工程学的进步中,除了我们日常见到的血液透析机、透析器、透析用水的不断优化和改进之外,血液透析液,这个直接跟患者血液发生弥散交换的关键角色,它在这几十年的发展过程中到底经历了哪些变化呢?

要了解这一切,首先需要知道的就是:

什么是透析液?

根据全国科学技术名词审定委员会公布的定义,所谓透析液指的是:可以通过透析膜的溶液,或者通过半透膜去除小于膜所截留阈值的分子而得到的溶液。通常,透析液是一类含有多种离子和非离子物质、具有一定的渗透压、可以通过透析膜的溶液。透析液中含有K 、Na 、Ca2 、Mg2 、Cl-、HCO3-和醋酸。透析液具有一定的渗透压,供直肠、腹腔或体外透析用。

这里所说的“体外透析”,其实也就是我们常见的血液透析。因为该透析过程与腹膜透析和结肠透析不同,是发生在身体以外的。

理想的透析液应该满足如下几方面的条件:

从生理学角度:

能维护恒定的溶质清除率和超滤作用

补充患者缺乏的物质(如钙离子、氨基酸)

供给营养物质而不增加代谢并发症

渗透性物质吸收极少或不吸收

能纠正酸中毒

pH为生理性

从细菌学角度:

无致热原、无菌

能抑制细菌和真菌的生长

不损害人体的防御机制

从毒理学角度:

不含有对人体有害的物质

不含毒性微量元素(如铝、铜、铬)

无毒性渗透物质

在储存过程中,化学性或渗透性物质不产生毒性分解产物

对透析膜无不良影响

然而,即使目前血液透析工程学的发展越来越先进,临床上常用的血液透析液也越来越接近上述这些目标,但实际上,完全符合上述要求的完全理想的透析液仍然是不存在的。

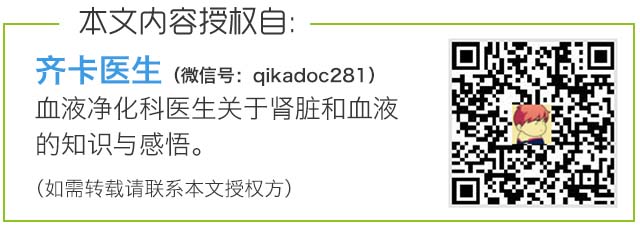

既然透析液的目的是为了维持体内的电解质和酸碱平衡,那么,理论上,其浓度应当接近正常人体内的离子浓度,并保证适当的酸碱度和渗透压。正常人体内的体液大致上可以分为两部分:细胞内液和细胞外液,而后者又可分为血浆成分和组织间液两部分。下图便是上述三部分体液的正常离子浓度。

可以看到,细胞内液(第四列数据)与细胞外液(第二三列数据)的电解质浓度有着很大的区别。比如,细胞内液的钠离子浓度明显低于细胞外,而其钾离子浓度则明显高于细胞外。人类的细胞膜上有一个叫做“钠钾泵”的结构,是维持细胞内外浓度差的重要设计。血清钠钾离子在细胞内外的转运过程也是生物放电的重要步骤,是维持人体正常生理状态最基本的生理学基础。

而细胞外液中,血浆和组织间液间的差异相对来说就小的多了,不过,可以看到,组织间液中的钙离子浓度大致上是血浆中的一半左右,这是由于血浆中的钙离子有一部分是与蛋白结合的,只有大约一半是游离状态的。而这后一部分游离状态的钙离子才是透析能够弥散交换的,这也就是为何我们临床上使用的透析液钙离子浓度,1.5mmol/L,已经是高于生理状态下血浆钙离子浓度的,甚至即使1.25mmol/L的,也并不是真正意义上的“低钙”透析液的原因。

这张表格最下面一行,是三个组分的渗透压,可以看到,虽然三部分离子浓度有很大不同,但最终,其渗透压基本上都是相等的,大约在280-300毫渗量每公斤。这也是我们的机体能够保证正常生理状态的一条重要机制。否则,如果细胞内外渗透压差别巨大的话,很容易发生的事情便是水会拟渗透压差转运到细胞内或细胞外,而这也是很多疾病发生时的病理生理机制。

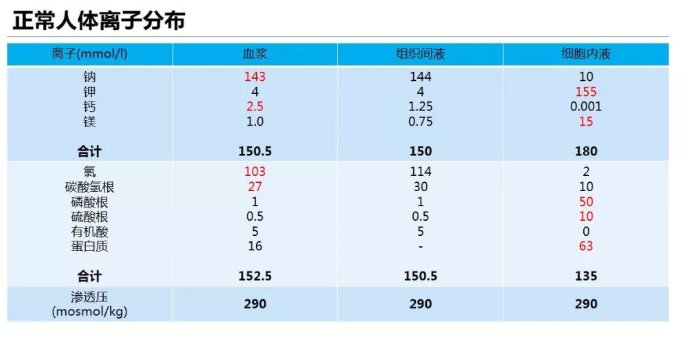

我们再对比一下目前临床上常用的血液透析液的浓度与血浆浓度之间的差别。请看图:

可以看到,在阳离子方面最主要的成分:钠离子,其浓度与血浆浓度基本上是相等的。而钾离子,我们临床上常用的浓度是2.0mmol/L,要远低于生理的浓度3.5-5.5mmol/L。这是由于我们的患者绝大多数情况下是高钾血症,是需要在很短时间内对钾离子有较快的清除,所以,必须设置的低于生理浓度。

如果血液透析治疗时间延长的话,那么,2.0mmol/L的浓度就显得有点低了,因为理论上,治疗时间足够长的话,血清钾离子浓度会无限趋近于透析液浓度的。这就是为何进行CRRT治疗时,默认的钾离子浓度要尽量接近正常生理浓度,比如4.0mmol/L的原因。此外,就钾离子浓度过低的问题,学术界也一直在讨论,到底应该设置为2还是更高一些,目前尚缺乏足够有力的证据证明哪个更优。

什么是透析液缓冲液?

在这张表格中,差别比较大的还有就是碳酸氢根离子浓度。透析液的浓度是显著高于生理浓度的。这种设计理念的基础是尿毒症患者绝大多数是有代谢性酸中毒的,其血清中的碳酸氢根离子浓度是要低于正常值的,因此,必须矫枉过正,才可以在透析中解决患者的代谢性酸中毒问题。关于此话题,本文后面还会具体阐述。

碳酸氢根代表着透析液和体液中的碱性物质,除了钠、钾、钙、镁等阳离子之外,最为重要的便是这一部分内容。而这一部分,也通常被人们成为透析液的缓冲液系统。

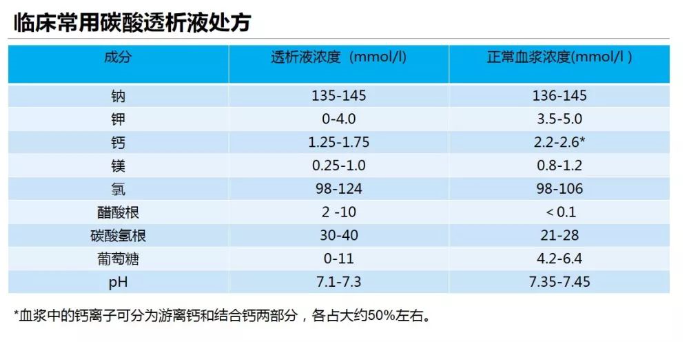

透析液的发展简史

近几十年来,血液透析液的配方曾经发生过几次大的变革,其发展史其实就是缓冲液系统的发展演化历史。请看图:

在1964年以前,血液透析界在明确了人体正常的生理浓度之后,理所当然的认为,透析液的离子浓度应该接近人体的正常生理浓度。但具体配置起来,却遇到了很多棘手的问题,最主要的便是碳酸氢根在透析液中与其他物质的反应问题。

比如,碳酸氢根可以分解代谢成为碳酸根和氢离子,而碳酸根则会与钙和镁形成碳酸钙和碳酸镁。而这两种物质是不溶于水的,是会发生沉淀的。

此外,由于碳酸氢根溶液是很好的培养基,很容易发生细菌的生长,导致透析液被污染,因此,当时的情况下,虽然也是目前使用的碳酸氢盐配方,但真正实施起来,难度很大,问题很多。

最早期的碳酸氢盐配

据文献报道,早年的碳酸氢盐透析液在使用过程中需要使用一种非常复杂的系统,持续不断地向透析液中注入二氧化碳气体,来降低透析液的pH值,避免钙和镁盐的沉积。很可惜的是,当时这种装置的示意图我并没有找到,只找到了如下一张1962年11月发表在美国LIFE(生活)杂志上的一张照片。

可以看到,当时使用的是所谓的“转鼓式”透析器,其他装置,比如右下角的那个装置,到底是做什么用的,我也搞不太清楚。

由于上述原因,人们开始探索其他解决方案。很快,一种新的透析液配方诞生于世,并且书写了长达20年的“昙花一现”的历史。这种配方便是所谓的“醋酸盐透析液”。

昙花一现二十年的醋酸盐透析液

20世纪60年代初起,醋酸盐成为标准的透析液缓冲液,用于纠正尿毒症酸中毒和抵消碳酸氢盐在血液透析过程中的扩散损失。

在这种配方中,由于透析液中不含有碳酸氢根,实际透析过程中碳酸氢根是从体内向透析液测弥散的。此外,一些碳酸氢根的前体也会以有机阴离子的形式从血液中流失,如柠檬酸根、乳酸根、丙酮酸根、β-羟基丁酸根和乙酰乙酸根,因为这些阴离子也能够自由地弥散通过透析器。(Gennari F. Acid-base balance in dialysis patients. Kidney Int 1985; 28:678–688.)

那么问题来了:为了保证患者的酸碱平衡,醋酸,这种人体内并不存在的物质,是如何转化成为碳酸氢根的呢?

其转化过程大致如下:

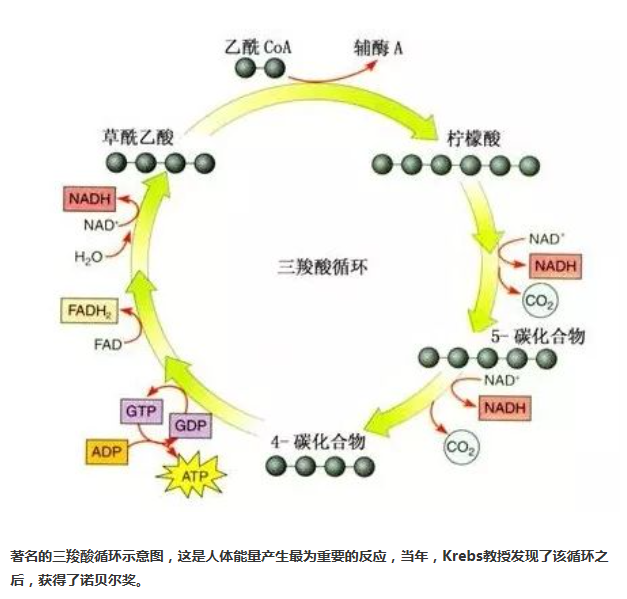

醋酸通常在肌肉中代谢为乙酰辅酶A (CoA)。乙酰CoA进入三羧酸循环,每一个分子醋酸根可以通过该循环代谢成为一个分子的碳酸氢根,同时还产生CO2和水。

从醋酸到二氧化碳的代谢是一个巨大的耗能过程,可占透析总能量消耗的40%。此外,醋酸盐透析液与酮体血浆浓度显著升高有关。在醋酸盐透析液使用过程中,这种加速生酮作用以及能量消耗似乎与葡萄糖利用障碍或血浆胰岛素变化无关。(Skutches C, Sigler M, Teehan B, et al. Contribution of dialysate acetate to energy metabolism: metabolic implications. Kidney Int 1983;23:57–63.)

。

。

进入醋酸盐透析液时代之后,虽然解决了钙镁沉淀和细菌污染的问题,但由于醋酸根毕竟不是生理性的酸根,它所带来的临床问题很快便被广泛报道了出来。

最主要的问题便是血流动力学不稳定,患者在透析过程中发生低血压、消化道症状等等概率过高。

其机制大致如下:

直接降低周围血管阻力(可累及大约10%的患者)。(Daugirdas J. Dialysis hypotension: a hemody namic analysis. Kidney Int 1991;39:233–246.)

释放出血管活性物质白介素-1(IL-1),可导致血管扩张,其作用可升高8-12倍。(Lonnemann G, Bingel M, Koch K, et al. Plasma interleukin-1 activity in humans undergoing hemodialy sis with regenerated cellulosic membranes. Lymphokine Res 1987;6:63–70.)

由于大量碳酸氢根从在透析过程中丢失,而同时醋酸代谢为碳酸氢根的速度低于其丢失速度,可导致或加重患者的代谢性酸中毒,甚至需要在透析结束后2-3小时才能恢复;此外,与动脉缺氧以及氧消耗量的增多相关。(Wolff J, Pederson T, Rossen M, et al. Effects of acetate and bicarbonate dialysis on cardiac performance, transmural my ocardial perfusion and acid-base balance. Int J Artif Organs 1986;9:105–110.)

但,虽然有着上述很多问题,但存在即合理,短短20年的醋酸盐透析液时代的实践也并非完全无意义。其支持者的观点主要包括如下几方面:

解决了原有碳酸氢盐透析液的沉淀和细菌污染问题。

目前并无证据证明醋酸盐透析液对患者的长期预后有影响。

对于大部分病情稳定的慢性透析患者来说,醋酸盐透析液与碳酸氢盐透析液同样也能够提高患者的心脏功能。

当透析液钠离子浓度高于140mmol/L时,碳酸氢盐与醋酸盐透析液相比,在保持患者的血流动力学稳定方面优势并不明显。

伟大的发明:AB浓缩液系统

不过,青山挡不住,毕竟东流去。上个世纪八十年代,血液透析技术发展进入到新时代之后,尤其高通量透析技术的引入,在透析过程中大量的醋酸盐进入体内,远远超出患者能够代谢的阈值,必然带来更多的临床问题,从而导致其退出历史舞台,血液透析液从此进入了新的碳酸氢盐时代。

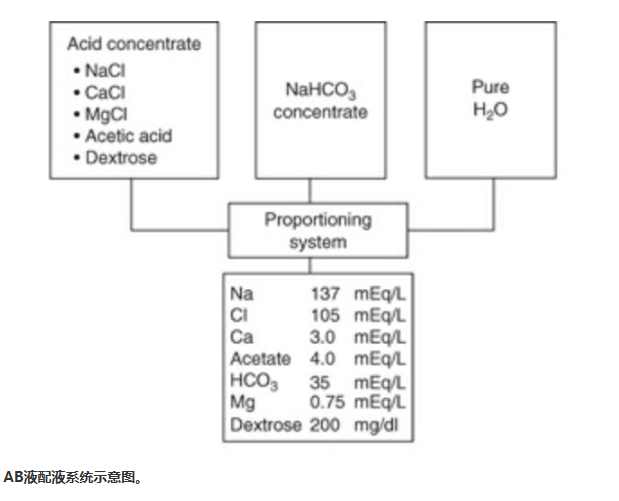

具体来说,1978年,AB浓缩液系统横空出世,一举解决了早期碳酸氢盐透析液的沉淀和细菌污染问题。

将透析液成分分为三部分:

酸性溶液:包括钠、钙、镁、少量醋酸盐、适当浓度的葡萄糖;

碱性溶液:碳酸氢钠,加或不加氯化钠;

纯水。

以上三部分溶液按照固定的比例在透析机内部进行精确配比,最终得到符合生理需要的透析液。其最终碳酸氢根离子浓度范围在30-40mmol/L不等。

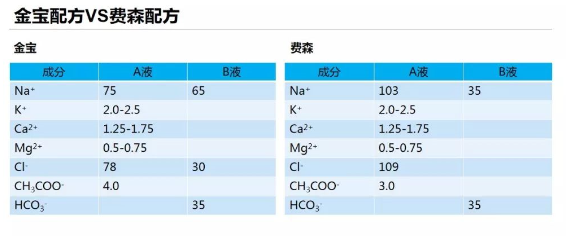

以目前国内为例,目前临床上常见的配方有如下两种,由于其研发单位不同,而分别命名为金宝配方和费森配方:

从此表格可以看出来,两个配方最大的不同在于其B液配方。金宝配方中,B液成分除了碳酸氢钠之外,还有一部分氯化钠;而费森配方中,B液中全部是碳酸氢钠。

与醋酸盐配方比起来,新的碳酸氢盐透析液配方具有很多优点,其中,最大的优点便是其生理性。

它能够从透析液中被迅速吸收,没有打扰平衡过程的代谢活动。酸中毒能够被完全纠正,不需要paCO2的下降。能够对由于液体排除而发生的血管适当收缩和心功能产生反应,从而使循环稳定。病人有很好的耐受性,甚至是由心血管而引发的低血压病人。由于特殊的AB液设计,避免了沉淀问题和细菌污染问题。操作简便,价格低廉,容易推广。即使在超纯透析液、高通量透析的今天,也能基本满足临床需要。

所以,这一方案一经发布,便很快淘汰掉了旧有的醋酸盐配方,患者的透析舒适性也明显得到了改善,既往那种拿着洗脸盆去透析(因为很容易发生呕吐)的情况再也一去不复返了。

不过,新的方案也并非十全十美。早期的质疑者提出了如下一些可能存在的问题。

首先,问题又回到了原点:由于高浓度的碳酸氢盐溶液(B液)是细菌良好的培养基,储存和使用不当容易导致透析液细菌和内毒素超标。

不过,这一问题可通过缩短开放时间以及减少分装剂量(每桶1-2人份)尽力避免。此外,新的碳酸氢钠干粉桶的设计进一步避免了这一问题。

此外,有人提出,高浓度的碳酸氢根浓度有可能导致患者缺氧,其机制在于pH升高以及血清碳酸氢根浓度升高继发的抑制通气作用。

还有,理论上,过高浓度的碳酸氢根浓度还有可能矫枉过正,导致代谢性碱中毒,表现为:精神障碍、昏睡、虚弱、肌肉痉挛等。

对于这些问题,循证医学给出了答案。

理想状态的浓度取决于每个患者透析过程中酸性物质的丢失量、有机阴离子的清除量以及身体对缓冲液的耐受量。但上述因素因人而异,所以最佳状态下,碳酸氢根浓度应当做到个体化设置——但实际操作很困难。

有研究显示,绝大多数患者可以通过调整透析液碳酸氢根浓度达到透析前CO2水平高于23mmol/L的目标。比如,Oettinger等人发现75%的患者使用42mmol/L碳酸氢根浓度透析液可以达到上述水平。高浓度的碳酸氢根浓度并不会导致患者透析后代谢性碱中毒,同时,还不至于引起缺氧、高碳酸盐血症、透析前血钙、离子钙和磷酸盐水平的变化。(Oettinger C, Oliver J. Normalization of uremic acidosis in hemodialysis patients with a high bicarbonate dialysate. J Am Soc Nephrol 1993;3:1804–1807.)

此外,还有研究显示,高浓度碳酸氢盐透析液还可以改善营养状况、骨代谢和血流动力学稳定性。(Graham K, Reaich D, Channon S, et al. Correction of acidosis in hemodialysis decreases whole-body protein degradation. J Am Soc Nephrol 1997;8:632–637.)

所以,虽然理论上,理想的最低碳酸氢根浓度应足够纠正酸中毒的同时避免发生碱中毒,但临床实践似乎证实,适当高浓度并不会带来太多临床问题。

历史遗留问题:碳酸氢盐时代的醋酸问题

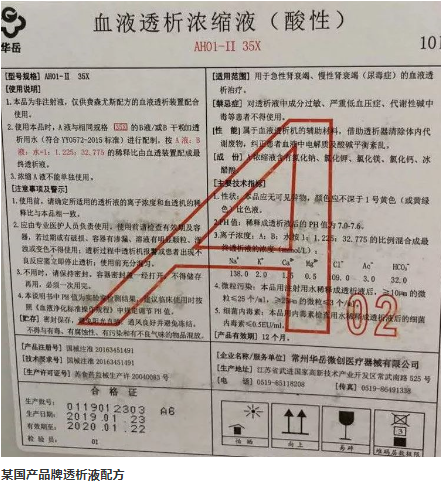

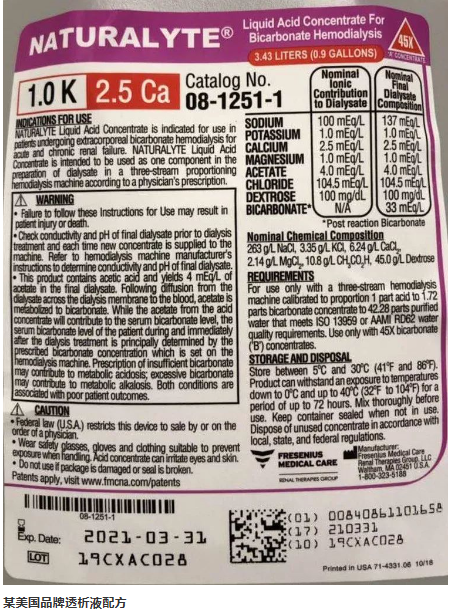

阅读仔细的读者可能会发现,即使进入了碳酸氢盐时代,其配方之中仍然是有少量的醋酸盐的。请看如下两张图片,分别是中国某品牌透析液和美国某品牌透析液的标签,其配方中都是有醋酸根(Ac-或ACETATE)的。

那么,为什么仍然会有醋酸根的存在呢?

这主要是为了解决和调整透析液的pH值,同时保持碳酸氢盐的稳定性,避免以二氧化碳形式分解挥发掉。

如果不加醋酸的话,纯碳酸氢盐透析液的pH是8.6,此时,还容易发生钙镁的沉淀,所以,小剂量的醋酸(2-10mmol/L)的存在可将透析液的pH值下降至6.8-7.5左右,可以避免上述问题的发生。

因此,目前的临床上常用的A液也可以叫做酸性液,B液叫做碱性液。

不要小看如此低浓度的醋酸的作用,虽然绝大多数患者对如此低浓度的醋酸是能够耐受的,但仍然会引起一部分临床不良反应。

有研究就认为,如此小剂量的醋酸还是有可能导致患者如刺激机体释放多种炎症因子、导致慢性高磷血症等。而目前使用的透析液中,醋酸盐的含量多为 2.5~10mmol/L,该浓度已高出生理浓度近百倍,可能抑制心血管系统,发生炎性反应、酸中毒、脂代谢异常、血管扩张和心肌收缩力减弱,还会使患者血清肌钙蛋白水平升高。(李晓璐,许焱,史振伟,枸橼酸盐透析液的临床研究进展,中国血液净化2016年8月第15卷第8期,415-417)

临床上比较常见的主观性的不良反应是透析中瘙痒。很多患者会主诉随着透析的进行,越到透析后程瘙痒感越严重,在排除了其他因素,比如继发性甲旁亢、高磷血症、透析器或药物过敏等等之后,临床医生应当想到,可能是透析液中的醋酸本身导致的不耐受。

正因为如此,医学工程学界仍在不断探索,寻找醋酸的替代品。

认识一下:柠檬酸,也叫枸橼酸

正如前面的引文标题所提示的,枸橼酸,也叫柠檬酸,正是这样的一种替代品。目前临床上已经有了市售的不含醋酸,而是含有枸橼酸的透析液产品。

认识枸橼酸,首先,需要认识一下什么叫枸橼。

其实,枸橼也是一种水果,是柑橘家族中的爷爷辈的一员。

最近有个帖子叫做《伦理关系复杂的柑橘家族》,我特意截了几张图,大家感受一下画风。

那么,问题又来了:枸橼和柠檬到底什么关系?爷孙?父子?叔侄?

哈哈,我也说不清了。

但可以肯定的是,在中文里,枸橼酸和柠檬酸是完全相同的一种东西。其英文就只有一个单词:Citrate。

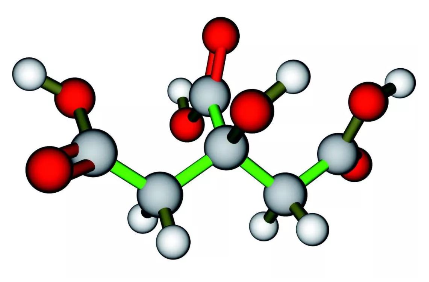

柠檬酸,也叫枸橼酸的分子结构

中文名称:枸橼酸,或者柠檬酸

化学名称:2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸

分子式:C6H8O7

分子量:192.14

英文名称:Citric Acid,或Citrate

人体正常的肌肉代谢也可以生成枸橼酸。枸橼酸盐转化为草酰乙酸与乙酰辅酶A而参与三羧酸循环。枸橼酸在体内的代谢时间大约5-6分钟。

看出来了吗?这可是个狠角色。前面讲的那个拿了诺贝尔奖的三羧酸循环,其实还有一个名字,就叫做“柠檬酸”循环!

具体的生物化学知识就不再赘述了,关于柠檬酸,大家应该知道的知识点,总结一下:

生理性的酸,体内正常存在,且在多个生理生化过程中扮演重要角色,最重要的当属柠檬酸循环,绝对主角。

在肝脏代谢,一个分子的柠檬酸可分解代谢为三个分子的碳酸氢根。

能够结合血液中的钙离子。

由于钙离子在凝血瀑布中占有重要地位,柠檬酸本身可用于体外抗凝,比如血液制品的保存,普遍使用了柠檬酸做为保存液,也业已成为了除了肝素之外,第二被普遍应用的抗凝剂。

高浓度的柠檬酸具有强效的杀菌消毒作用,被广泛应用于透析机内部和水处理系统的除钙和消毒处理。

又能提供能量,又能纠正酸中毒;既可以用于抗凝,也可以用于消毒。哇塞,简直一个多面手!

所以,当科学家们寻找新的醋酸的替代品的时候,柠檬酸很容易地就被选中了。

目前被引用最多的一篇关于柠檬酸配方的透析液的文章发表于2009年,

标题:Citrate- vs. acetate-based dialysate in bicarbonate haemodialysis: BMC Nephrology 2009; 10:7。

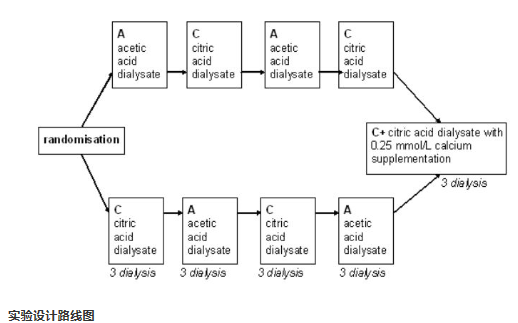

看一下这项研究的设计和主要结果:

从上图可以看出,该临床试验思路是:患者随机分组后,进行了两轮的交叉实验方案,一组先用醋酸盐,然后再用柠檬酸配方,重复一次;另一组与之正好相反。到最后,统一使用柠檬酸外加0.25mmol/L的钙的配方进行为期一周三次透析治疗。

整个实验也就仅仅用时一个多月。然后收集所有这些患者在透析过程中的各项参数。得到了如下这些结果:

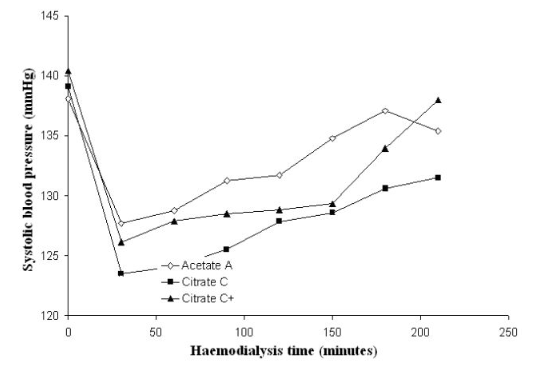

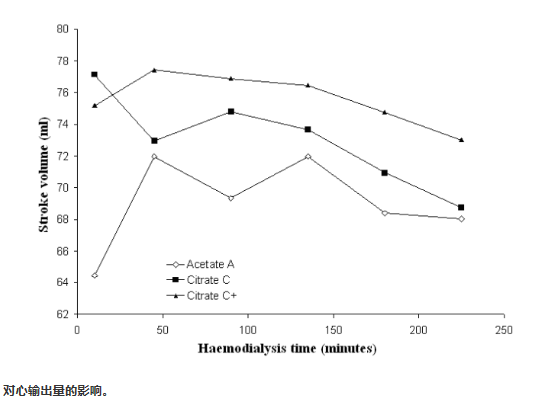

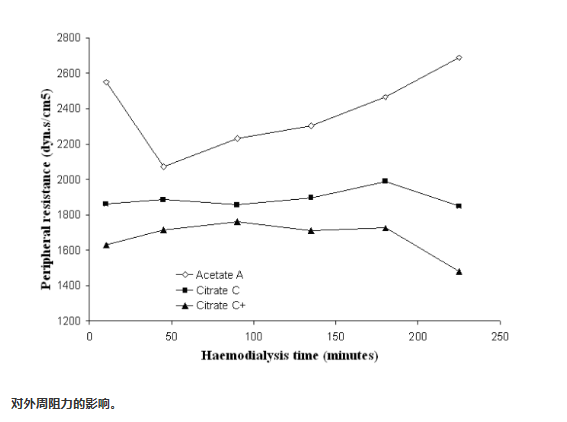

对收缩压的影响:白色方块是用醋酸盐配方,黑色方块是柠檬酸配方,黑三角是柠檬酸 钙配方。横坐标是透析中的用时(分钟)(下同)。

可以看出,柠檬酸配方时,患者收缩压水平更低一些;而增加钙浓度之后,血压又略有升高。

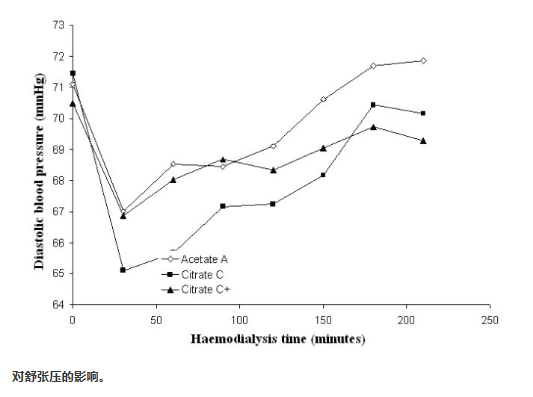

柠檬酸配方也可以显著降低透析中舒张压。以上两张图显示,柠檬酸配方要比醋酸配方显著降低透析中血压。

对心率的影响。

三条曲线基本差异不大,看来柠檬酸透析液对患者心率影响不大。

柠檬酸配方可显著提升透析中的心输出量。

柠檬酸配方可显著降低透析中的外周阻力。

目前,国内外使用柠檬酸替代醋酸做为透析液缓冲液已经有了一些文献报道。总的来说,研究重点集中在在体外循环抗凝、纠正顽固性高血压、预防透后低血压、纠正代谢性酸中毒、改善患者贫血及营养状态方面等方面。

不过,由于柠檬酸可螯合钙离子,因而存在导致低钙血症及 PTH 升高等潜在风险,严重低钙血症可能导致低血压及急性心血管并发症发生。所以,其临床应用的推动并不是特别顺利,主要顾虑在于其安全性及透析充分性。

今年某韩国作者发表了一篇论著,证明了在中心供液系统中由醋酸盐缓冲液更换为柠檬酸缓冲液是安全有效的。Park, et al. Conversion from acetate dialysate to citrate dialysate. Kidney Res Clin Pract Vol. 38, No. 1, March 2019

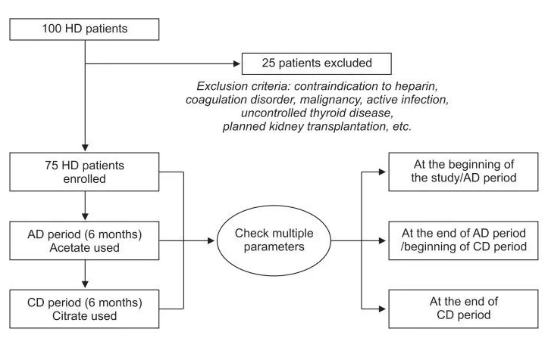

看一下实验设计图:

非常简单,100位患者在经过筛选之后剩下的75位患者入组,就是一个非常简单的前后对照:先用醋酸盐缓冲液配方透析半年,然后再直接换用柠檬酸缓冲液。分别在实验开始、切换透析液配方和实验结束时进行各项指标的检测,并进行对照。

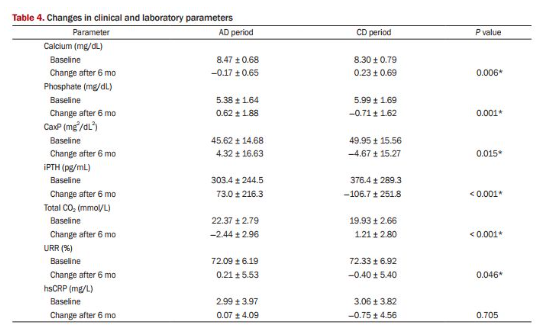

结果如下:

说实话,且不看这篇文献所发表杂志的影响因子是多少,单看这个结果,本文的可信度都是大打折扣的。比方说第一项,血钙,在使用柠檬酸配方半年后,居然还有所升高?再比如,第四项,iPTH结果,在用了柠檬酸配方后,居然有显著下降?

至少这跟理论上的柠檬酸应该降低血钙,升高iPTH是正好相反的。果不其然,一查,这名字很高大上思密达的Kidney Res Clin Pract杂志居然不是SCI收录的。所以,这结果,也就凑合看吧。

乳酸:我不配拥有姓名吗?

写到这里,不得不提其实还有另外一个角色,乳酸。

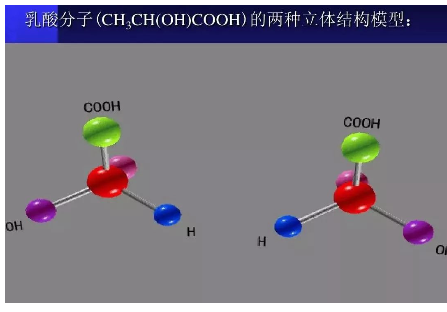

乳酸的分子结构

在血液透析中,乳酸做为缓冲液的应用十分有限,主要原因就是血液透析过程中过多的乳酸堆积导致的一些不良反应。

不过,在CRRT界,由于碳酸氢盐缓冲液系统曾经出现的保存困难和细菌污染问题,乳酸曾经是最为主流的缓冲液系统。所以也有必要提一句。

乳酸在体内代谢为丙酮酸,进入三羧酸循环,或通过糖异生过程转化为葡萄糖。大量乳酸堆积可导致血流动力学不稳定、尿素产生增多、中枢神经损害。尤其肝损伤以及组织灌注不足时,更容易发生乳酸堆积。

跟醋酸或柠檬酸相比,乳酸还有个特殊之处,便是它的分子结构是具有“手性”的,分为左旋和右旋。

乳酸有50%是右旋结构,人体对此部分是不能代谢的,因而更容易导致高乳酸盐血症。所以,在维持性血液透析过程中很少有应用。

我们做的一点微小的工作

我中心自2018年10月起,开始引进了某国产品牌的柠檬酸配方的透析A粉,主要应用于一些透析过程中不明原因瘙痒、有出血倾向、营养状况较差以及血钙水平偏高的患者,目前已积累了10余例患者的经验。

虽然尚未进行具体的数据分析,但从患者主观感受上,至少对患者瘙痒的缓解效果是非常直观、有效的。此外,大部分患者是没有明显的不良反应的。

不过也有一例84岁老先生,在换用柠檬酸配方透析液后出现了明显的乏力症状,症状最严重时甚至不能起床。我们已经排除了低钙血症、低钾血症、脑卒中等因素,最终把导致患者乏力的原因仍然归于柠檬酸透析液本身。

不过,换回醋酸盐配方后,患者瘙痒症状又再现。最终,我们采取的方法是:按照6:4的比例配置柠檬酸与醋酸的混合A液,通过这种方法,既减轻了患者的瘙痒症状,又避免了严重的不良反应。此患者仍在严密监测过程中。

小结

血液透析液的发展过程是人类对未知世界不断探索,不断接近事实真相的过程。在血液透析工程新材料、新技术、新概念不断出现的今天,如何能够充分结合这些生物工程学的进步,安全、有效地应用于终末期肾脏病患者,是我们需要共同努力的目标。

目前的碳酸氢盐缓冲液方案已经比较接近理想状态下的透析液配方,但仍存在着一些问题,柠檬酸替代醋酸便是在此方面做出的尝试,但距离广泛临床推广仍需要做更多工作。

完。

本文主要参考文献:Henrich's Principles and practice of dialysis 5- Edgar Lerma

还有,就是下面这本。

图片来源:图虫创意